航空整備士学科試験で、航空従事者や航空学生など多くの方が難しいと感じているのが「航空電子・電気装備」だといわれています。

近年の航空機は、安全性や操縦の負担軽減・効率的な飛行などでアビオニクスの分野が著しく進化している。

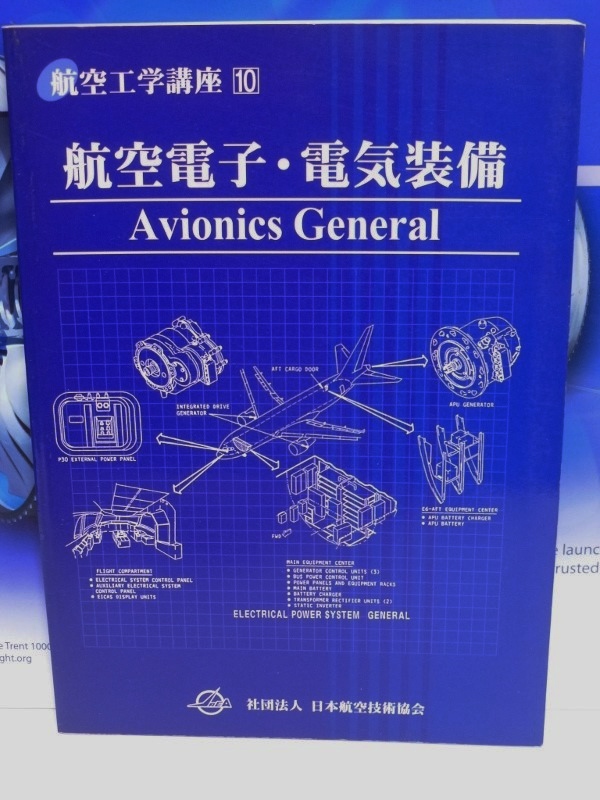

航空工学講座10 航空電子・電気装備

目次

- 電源システムと照明

- アンテナと電波伝搬

- 通信システム

- 航法システム

- 自動操縦装置

- 警報装置と記録装置

- デジタル・アビオニクス

本の内容

第三世代旅客機(B747・DC-10)以降、航空の分野でも急速にデジタル化が進むと同時に各種電気・電子装備類も増えて電力消費量も増加傾向になっています。

一例をあげると、 B747-400は各エンジンに容量90kVAの発電機を装備している。4つのエンジン(合計 360kVAの発電容量)で機体に必要な電力が十分賄えた。

しかし、最新のB787 双発機では(各エンジンに250kVAの発電機が2つ)合計1000kVAという大容量の電力が必要となっている。

航空整備士には、デジタル計器の統合化・通信・自動操縦・電力制御などエレクトロニクス分野での高度な知識と技能が要求されている。

その入口としての基礎をマスターできるのが、この「航空電子・電気装備」という専門書です。

もし、アレルギー反応を起こすほど電気や電子が苦手という方は、「マンガで覚えるアビオニクスという本」が大変参考になります。

いきなり理論や数式よりも容易にマスターできる近道↓

いちから始めるアビオニクス レッスン:日本航空技術協会【飛行機の本 #32】

いちから始めるアビオニクス レッスン:日本航空技術協会【飛行機の本 #32】

航空資料館

航空資料館

人気のフライトレーダー24に飛行機が表示されるのは、ATCトランスポンダーのおかげです。では、この装置の本来の目的は?

この本のまとめ

読みやすさ(初心者向き)

(3.0)

メカ的な面白さ

(3.0)

写真・図面の豊富さ

(3.0)

値段

(3.0)

入手性

(3.0)

買うべきか

(3.0)

1+